|

|

| (にしのみやエココミュニティ情報掲示板より文面を載せる) |

| ● 写真をクリックすると拡大します。● |

熊野神社は昔から若王子(わかおうじ)の宮として親しまれてきました。

この辺りは、広井の荘といって鎌倉時代前から開けた荘園で西宮の古社のひとつです。

荒地に住みついて開拓が始められ、人々が集まって村ができ、村人たちの発想で産土

(うぶすな)神社がつくられ、神殿を守る鎮守の森が創祀(そうし)されたのが起こりです。

祭神は伊邪那美尊(いざなみのみこと)です。

もちろん、熊野の本宮からの勧請(かんじょう)があったと思われますが、いつごろか明確ではありません。

改築の際、伐(き)り倒した松は樹齢500年を数え、甲山の山頂からも見ることが出来たと言われています。

また、明治29(1896)年の洪水で荒野となり、その後、新に育った松を境内に見ることが出来ます。

|

|

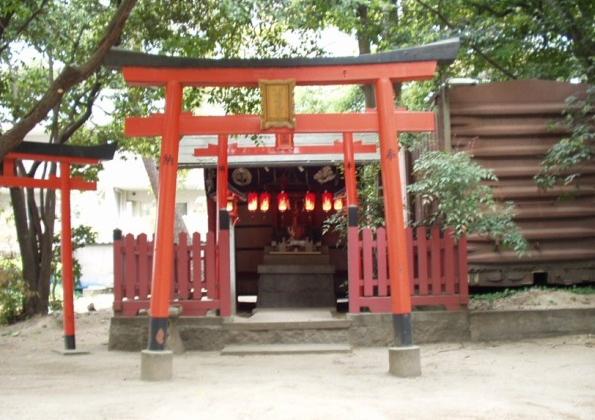

(鳥居) |

寛永17(1640)年に寄進された市内最古の石燈籠 |

(手水舎) |

(百度石) |

(拝殿) |

(本殿 [ 祭神 : 伊邪那美尊 ] ) |

(東鳥居) |

毛利重能(もうりしげよし)の碑 |

境内には、我が国の数学の祖といわれる毛利重能の碑があります。

瓦林の住人で豊臣秀吉に仕えたといわれ、明に留学して数学を学び、珠算の新しい方法を考案しました。

日本で初めて出版した数学書『割算書』は実用的な利息計算、測量、枡桶(ますおけ)の容量などで、当時の経済発展に大きく寄与したといわれています。

また、京都で「天下一割算指南」の看板をあげ、毛利の三子をはじめ多くの門人を育てました。

|

|

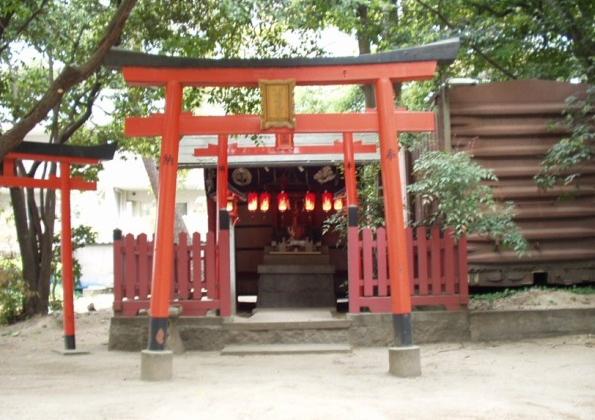

| 【 境 内 社 】 |

| 白龍神社 : |

樹齢500年の老木に住んでいたとされる白蛇の霊を祀る。 |

|

|

|

| 算学神社 : |

日本数学(和算)の祖とされる毛利重能を祀る。全国で唯一の数学の神社。 |

|

| 【 神社一覧 】 (神社を集計したページへ行きます。) |