|

|

| 【 廣田神社は、兵庫県第一の古大社 】 ( 廣田神社略記より ) |

阪神タイガースの結団以来毎年恒例の必勝繁栄祈願で有名な廣田神社は、我が国最古の国史書

『日本書紀』に、神功皇后摂政元年(西暦201年)、天照大御神之荒御魂

(あまてらすおおみかみのあらみたま) の御神誨により、三韓出兵御帰還の途次の神功皇后

・仲哀天皇(第15代應神天皇=後の八幡大神)により武庫の地

・廣田の国に創建されたことが記されている古大社です。 |

| ● 写真をクリックすると拡大します。● |

|

これは西宮の地に関する記事の初見でもあり、西宮の地の黎明は正に、廣田神社と共にあったのです。

その後も、俗に「六国史」と呼ばれる『日本書紀』以下の国史書の随所に、廣田神社に関する記事が散見致しており、

上代から中古にかけ朝廷に限らず国家的な規模で、廣田大御神が、国家鎮護・天地自然・立身出世を司る神として、

如何に多くの関心を集め、厚く待遇されていたのかが理解できます。

白河天皇(11世紀末)の御字には、全国神社に冠たる勅祭22社の一社にも選ばれ、明治4年の社格制度の復興に際しては、

県内で唯一最高位である官幣大社に列格、明治7年には境内地を割譲し末社・戎社 (後の西宮戎神社) を県社として独立させている。

西宮のみならず兵庫県を代表する名大社が廣田神社であります。

※

【 地名「西宮」の起源と廣田神社 】

|

|

「西宮」の語は、この由緒深き廣田神社の別称として歴史に登場致します。

律令国家時代の二官八省体制で、国の政治を担う大政官と並び、国の神事を司った神祇官の日誌にも、廣田神社への度々に亙る参拝を

「西宮」参拝・「西宮」下向と起され、村上源氏・神祇伯白川家一族の廣田神社に於ける歌合の会は『西宮歌合』と称され、中世の辞書である

『伊呂波字類抄』や『二十二社註式』『簾中抄』等にも「廣田社、世俗西宮と号す」「廣田社、西宮也」とありますように、

「西宮」は廣田神社の別称として、中古から中世広く一般にも認識されていたのです。

「西宮」の語は、この由緒深き廣田神社の別称として歴史に登場致します。

律令国家時代の二官八省体制で、国の政治を担う大政官と並び、国の神事を司った神祇官の日誌にも、廣田神社への度々に亙る参拝を

「西宮」参拝・「西宮」下向と起され、村上源氏・神祇伯白川家一族の廣田神社に於ける歌合の会は『西宮歌合』と称され、中世の辞書である

『伊呂波字類抄』や『二十二社註式』『簾中抄』等にも「廣田社、世俗西宮と号す」「廣田社、西宮也」とありますように、

「西宮」は廣田神社の別称として、中古から中世広く一般にも認識されていたのです。

その後、廣田社を「西宮」と称したことから、14世紀頃には、現在の西宮市域を遥かに超える、広い地域を指し示した

「御心廣田の国」(『日本書紀』)に代わって、「西宮」の語が廣田神郷全体の地域名として使われるようになります。

近世に至ると「西宮」の地名は、市制施行以前の旧西宮町中心部のみに限定されるようになりますが、現在の西宮市域が、

図らずも元来「西宮」の地名が意味した、廣田神郷の地域を回復したことは、なにかしら御神縁を感じずにはいられないところです。

|

|

(手水舎) |

(阪神タイガース必勝祈願絵馬 案内) |

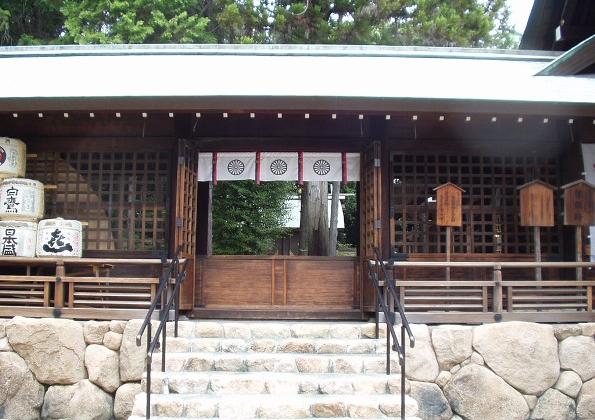

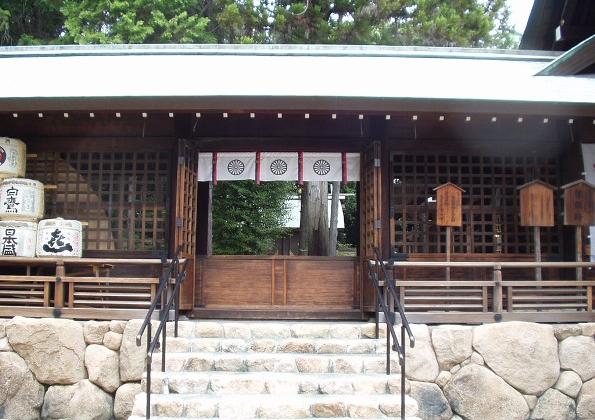

(拝殿・正面) |

(祓所) |

(拝殿・別角度) |

| ※ |

御祭神

※ | 天照大御神之荒御魂

※ |

| 御脇殿 | 第一脇殿 | 住吉三前大神 |

| | | (筒之男三神) |

| | 第二脇殿 | 八幡三所大神 |

| | | (應神天皇、神功皇后、仲姫命) |

| | 第三脇殿 | 諏訪建御名方神 |

| | | (大国様の御子神) |

| | 第四脇殿 | 高皇産霊神 |

| | | (宮中八神殿の主神) |

|

(本殿) |

(第一 ・ 第二脇殿) |

(第三 ・ 第四脇殿) |

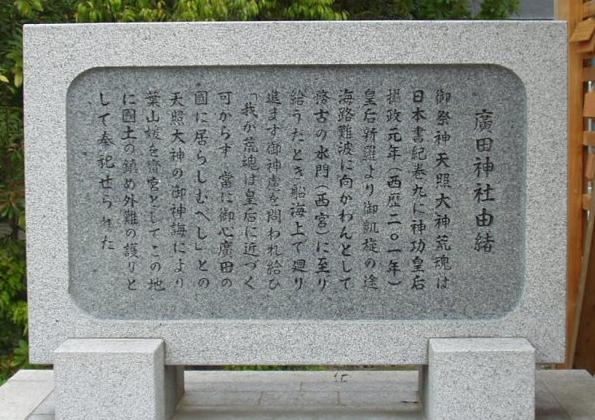

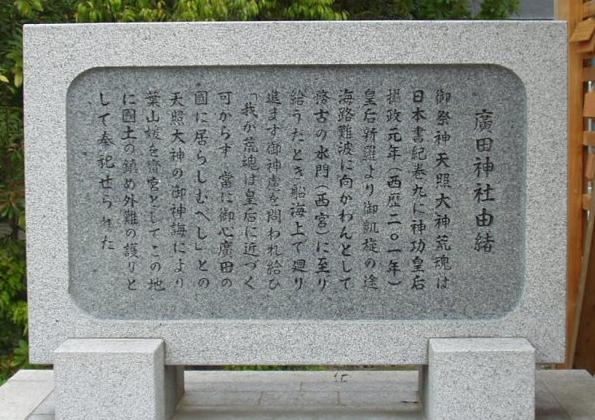

(廣田神社由緒) |

|

| ※ |

| ※ |

| ※ |

| 西宮市役所から続く、通称市役所前通りを北へ進むと廣田神社の馬場先(入口)に到着する。

ここから境内まで約300mの参道が続く。 |

| (平成25年5月現在、参道両脇の道路は工事中。) |

|

(馬場先) |

| 【 神社一覧 】 (神社を集計したページへ行きます。) |

|

【 次ページへ (境内社・境外社) 】 |