| ◆ 2013年04月14日(日)の日記写真 ◆ | 【 日記へ戻る 】 |

| 八幡神社(高木西町) ・ 熊野神社(高木東町) 日野神社(日野町) | ||

| ||

| (日野神社の御由緒より文面を載せる) | ||

| 【御創祀】

御創建については、康安年間(1361年)に和泉・摂津に勢力を揮った大名・河原林彈正左衛門 が瓦林城の守護神として勧請したとも、河原林氏が瓦林城を累代の居城とするに当り、 荘園時代以前から既に鎮座していた地域の鎮守社である当社を守護神として祀ったとも伝えられる。 | ||

| ● 写真をクリックすると拡大します。● | 【瓦林城】 | |

当社は瓦林城址と伝えられる。

周辺に城ノ前、城ノ東、クツヌギ、コマダテ、陣場畑等の苗字が昭和初期に至るまで残っていたことからも明らかであろう。

当社は瓦林城址と伝えられる。

周辺に城ノ前、城ノ東、クツヌギ、コマダテ、陣場畑等の苗字が昭和初期に至るまで残っていたことからも明らかであろう。

延元元年(1336年)に赤松氏の武将・貴志五郎四郎義氏が瓦林城で戦った記録が在り、既に築城されていたことがわかる。 摂津から河内に勢力を揮い後に城主となった菅原道真公の子・右馬之介を始祖とする河原林氏は、市内の越水城、芦屋の鷹尾城、尼崎の富松城等を治めていたが、 織田信長に味方し元亀元年(1570年)阿波讃岐の三好の軍勢と戦い、同年9月28日に瓦林城は落城、城将・河原林三河守以下男女百十余名が討死し、その歴史を終えた。 瓦林城の廃城後、河原林一族も離散し、久留米の有馬家に仕えた者もいたが、多くは土着し現在では明治以前からこの地域に暮らす殆どの家が、 同氏と何らかの血縁関係を有す。 | ||

(森の道を進むと拝殿が見える) |

(拝殿西横にある巨木の楠木) | |

| 【御沿革】

戦国の浮沈の中、瓦林城の廃城間もない17世紀初頭、境内に宮守虎爪山神宮寺が開基され供僧が常住していたことが知られ、土着した河原林 (瓦林)氏や地域の住民によって旧瓦林荘(廣井庄)・旧瓦木村全域の総氏神として、大東亜戦負戦後に至るまで近隣他社に優越して鄭重に尊崇されてきた。 現在は穏やかな流れの武庫川も昔は大変な暴れ川で当社も度重なる氾濫の影響を受けてきた。 慶長年中(1596〜1615年)には神殿が兎原郡脇の濱まで流され、氏子困窮の中、寛永元年(1624年) に瓦林忠左衛門が本願人となり遂に再建する。 寛文11年(1671年)には大規模な造替を行い、その後も度重なる氾濫を乗り越え、9〜22年毎の修理を経て守られてきた。 平成7年(1995年)の兵庫県南部大震災による被災で、永らく補修が行なわれていなかった旧社殿・社務所等は全潰し、末社・授与所・鳥居等も大きな被害を受けた。 震災後は仮殿にて祭祀の厳修を図ってきたが、平成22年(2010年)に現在の神明造の新社殿を始め社務所(授与所)・ 手水舎が再建され、末社・鳥居の改修、境内整美が氏子崇敬者の浄財得て叶い、面目を新たにした。 ※ | ||

(手水舎) |

(拝殿) | |

【御神祭】

【御神祭】

主殿 : 天照皇大神 (あまてらすすめおおみかみ) 東殿 : 春日大神 (かすがのおおかみ) 西殿 : 豊受大神 (とようけのおおかみ) ※ 【御神徳】 主祭神の天照皇大神は、最も高貴なる伊勢の神宮の内宮御正殿にお祀り申し上げる。 皇室の御遠祖にして日本国の総氏神であらせられる。 国民生活の基である衣食住を整えられ、太陽に比定されて遍く人々を照らし育まれる日の大神である。 天照皇大神の存在なくしては、八百万の神々は その力と秩序を失い、世界は混沌の極みへと陥る。 真に神々を神々足らしめる大御神である。 東殿に配祀申し上げる春日大神は、栄華を極めた祭祀氏族出自の藤原氏の氏神にして、 奈良の春日大社、香取・鹿島両神宮に祀られ、文神としても武神としても名高い。 西殿に配祀申し上げる豊受大神は、伊勢の神宮外宮御正殿に祀られる衣食住を祀る産業守護の御饌都神 (食物神)にして、その御神徳により稲荷大神と同神とされる。 ※ | ||

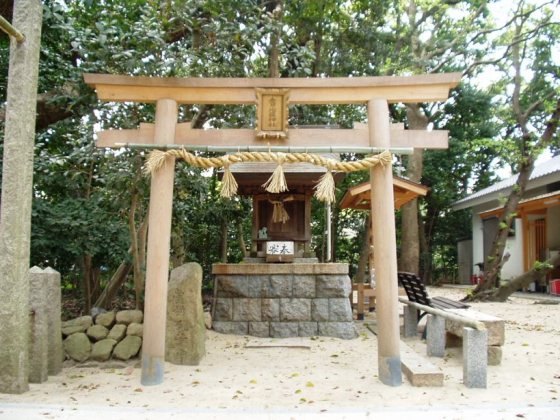

| 【 境 内 社 】 | ||

金刀比羅神社 (ことひらじんじゃ) [ 交通安全・旅行留学安全・病気平癒の守護神 ] |

愛宕神社 (あたごじんじゃ) [ 防火防災・家内安全・無病息災の守護神 ] | |

稲荷神社 (いなりじんじゃ) [ 商売繁盛・殖産興業・五穀豊穣の守護神 ] ※ |

出雲神社 (いずもじんじゃ) [ 縁結び・子授け安産・延命長寿・招福の守護神 ] ※ | |

| 【 神社一覧 】 (神社を集計したページへ行きます。) | ||

| 八幡神社 ・ 熊野神社 (前ページ) | ||

| 【 ページTOPへ 】 |