|

松原神社(松原町)

津門神社(津門西口町)

日吉神社(津門大箇町) |

|

|

|

● 写真をクリックすると拡大します。● |

| 御祭神 : 天照皇大神 | 脇殿 : | 毘沙門天神 |

| | 八意思兼神 |

津門神社の発祥は六甲山脈を背に務古の里にあり。

務古の里は古来、自然の良港で津登、津奴、津門との名称がある。

大昔は京都方面より山陽四国地方へ渡る人、上方へ上る人で舟の出入りも繁しく津の国唯一の良港であった。

港の東南に津奴の塩浜があり、北には津登。東には津門の里があり、

岡一体に老松が繁茂し、務古または津登の松原として万葉の古歌にもある通り有名である。

古跡として今も残されて居る綾羽・呉羽姫が百済の国より渡来、我が国に初めて織物又は染物などを教えた地にて

彼等が外来渡来の神(大日如来)を勧請し、創立したと云われている。

|

|

(手水舎) |

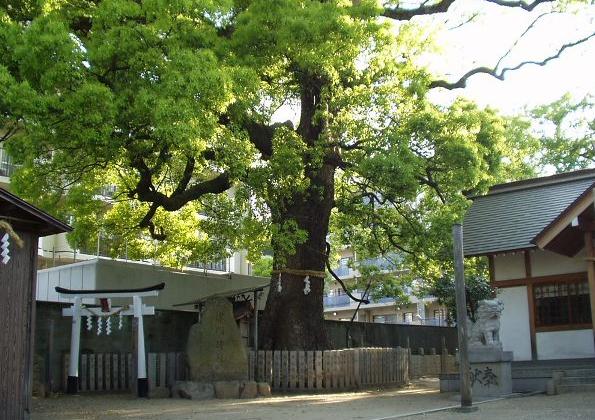

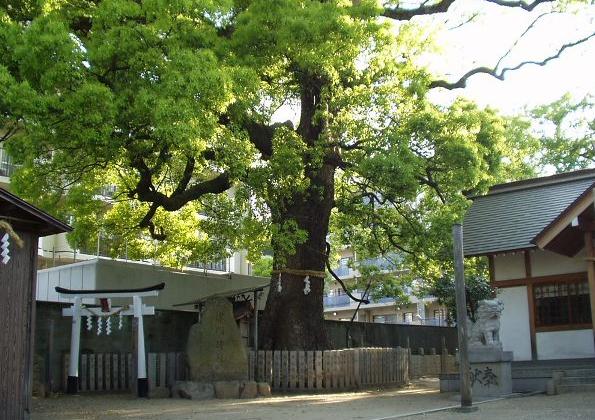

神木の樟 と 津門社碑 |

今から1060有余年前(延喜元年)菅公が太宰府に左遷の途次美しい白浜青松の景勝を愛でられ小祠の辺に御休憩になった。

その祠が津門大明神と称し里人が崇敬する津門の氏神である。

津門の氏神である祠を現神域に遷宮したのが宝暦4年11月にして旧社殿上棟札により明らかであり、当時は神仏混合の時代で、

毘沙門天神を祀りしも明治の代になり、日本の祖神と仰ぐ天照皇大神の御分霊を本殿御祭神と仰ぎ脇殿に毘沙門天神と八意思兼神を合祀し、

末社に弁財天社、武光稲荷社、愛宕社、白王社、針塚等を祀る。

尚、神木の樟、榎は昭和48年10月西宮市保護木の指定を受け、又樟の根本に立つ津門社碑は元大塚古墳の蓋石であります。

|

|

拝殿 |

本殿 [ 祭神:天照皇大神・毘沙門天神・八意思兼神 ] |

|

弁財天社 |

武光稲荷社 |

愛宕社 |

白王社 |

針塚 |

祖霊社 |

尼崎藩が建てた領界碑、奥にあるのは水神の祠 |

萬度石 (珍しい!) |

| ※ |

| 【 神社一覧 】 (神社を集計したページへ行きます。) |

|

松原神社(松原町)

津門神社(津門西口町)

日吉神社(津門大箇町) |