| ◆ 2023/11/01(水) 広島市内の国宝 不動院(ふどういん) | |

| ※

不動院は原爆の爆心地から約3.9kmに位置しているが、爆心地側の手前にある小山等の地理的条件により爆風による倒壊は逃れ、広島市内で唯一の国宝建築物となっている。 実は、広島市内に国宝の建築物があることを知らなかったので行ってみた。 広島駅からバスで約20分、アストラムラインからも行ける。 下の写真は重要文化財の不動院 楼門(ろうもん)、その先に国宝 不動院 金堂(こんどう)がある。 境内の鐘楼(しょうろう)も重要文化財に指定されている。

※ ※

※ 【 ↓ ・国宝 不動院 金堂(正面・側面) 】

※ 【 ↓ ・重要文化財 鐘楼(しょうろう)】

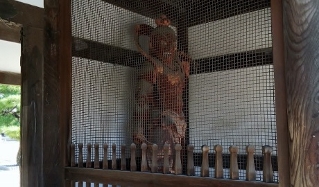

楼門前に書かれてある説明書きに 「不動院の前身は、一説には足利氏が国ごとに設けた安芸国安国寺と言われる。 一時、この寺は安芸守護武田氏が滅亡したため、寺運も傾き衰微(すいび・かつて盛んであったものが衰えること)していたと伝えられたが、戦国期に毛利氏の使僧として活躍した恵瓊(えけい)によって再興されたという。 彼は慶長五年(1600)まで住持を務め、天正年間(1573〜1596)を中心に寺城の整備を行った。 不動院の名は恵瓊の後の有珍(ゆうちん)の代で真言宗に改め、寺号を変更したものである。 不動院には長い歴史を物語る多くの文化財が所在している。」と書かれてある。 下の写真は不動堂。 賽銭箱の前に大きな数珠のようなものが吊り下がっており、これを回すと カチッ・カチッ と玉が落ちて心地良い音がする。 参拝の時に鳴らす鈴の役目をしているそうだ。 紅葉が綺麗らしいので、一か月後位に もう一度来てみる予定。 | |

※ | |

| ←2023年 11月・広島七福神巡り | 2023年 10月・後半→ |

トップページ / プロフィール / 当月日記 / 過去日記メニュー